フランス人研究者による「大津絵」ガイドブック

2016年刊行。筆者のクリストフ・マルケ(Christophe Marquet)は1965年生まれ。フランス人で、日本近世・近代美術史と、出版文化史の研究者である。

オリジナルのフランス版は2015年に刊行されている。フランスで書かれたガイドブックが日本に逆輸入されているわけである。

内容はこんな感じ

江戸時代、東海道の宿場町大津で売られていた「大津絵」。無名の絵師たちによって描かれた庶民画は、旅の土産として庶民に絶大な人気を博していた。神々や仏の姿、鬼、動物、そしてさまざまな人々。ユーモラスなタッチで描かれた「大津絵」の魅力と歴史を紹介。近年の再評価の流れについても概説する。

目次

本書の構成は以下の通り

- はじめに

- 第一章 江戸の庶民絵画、大津絵の歴史

- 第二章 楠瀬日年の『大津絵』

- 第三章 楠瀬日年と大津絵 ―― 再発見と創作

- おわりに

江戸時代に大流行していた「大津絵」

大津絵は寛永年間(1624~44)頃から描かれ始め、明治初期まで長きにわたって絶大な人気を博した。250年以上の歴史を持つ庶民画である。東海道大津宿の定番土産として著名な存在であった。

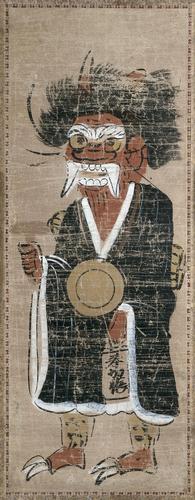

特定の作者はなく、名もなき絵師たちによって描き継がれきたもので、早く安く大量にと、量産を前提としていた商業絵画であるために、独特のユニーク画風が形成されている。wikipedia先生から引用させて頂くとこんな感じの絵柄である。ヘタウマの魅力という奴だろうか。

「鬼の念仏」は、念仏を唱えて善行を積んでいるように見えても、本性は鬼なのではないか?上っ面だけ整えてもダメなのだとする戒めが説かれる。片方の角が折れているのは、我が折られ、改心した状態を表している。

大津絵 - Wikipediaより鬼の寒念仏

原題のイラストと言っても通用しそうなコミカルなタッチである。あともう一枚挙げておこう。

「鬼の太鼓釣り」は、恐ろしい鬼が、持ち物の太鼓を落としてしまい、必死に釣り上げて取り返そうとするさまをユーモラスに描いている。転じて、雷避けの護符としても使われた。

大津絵 - Wikipediaより鬼の太鼓釣り

大津絵の変遷

大津絵は250年もの間流通していた絵画だけに、年代によってその意味合いが変わってきている。当初は仏画として、信仰の対象として描かれたが、歳月を経るにつれてその性格が変貌していく。画題のバリエーションも増え、風刺、諧謔、処世訓といった戒めとしての意味合いが付与されたもの。更には魔除け、護符としての性質を帯びたものまで、絵としての目的、用途が変容していくさまが実に興味深いのだ。民俗ネタ好きならわくわくするようなコンテンツと言えるだろう。

現存する大津絵は少ない

大津絵は江戸期には隆盛を極めていた。しかし、明治に入り東海道を鉄道が走るようになる。鉄道による高速移動が可能になったことで、宿場町としての大津の地位が地盤沈下していく。結果として大津絵の存在も、いつしか忘れ去れてしまった。

そもそもが気軽な土産品であり、長期にわたる保存、鑑賞を前提とした絵画ではなかったこともあり、現存する大津絵の数は非常に少ない。浮世絵のように芸術性が評価される動きも、あまりなかったようだ。

楠瀬日年の大津絵80点を収録

本書では、大正期に大津絵の魅力を再評価し、その画題の大部分を模写した楠瀬日年(くすのせにちねん)の作例を豊富に紹介している。その数、およそ80点という充実振りである。これは眺めているだけでも相当に楽しい。

楠瀬日年は本来は篆刻の世界で名を成した人物だが、多才な人物で絵画の世界でも才能を発揮した。本書で収録されている模写された大津絵は、当代風のアレンジであると批判もあったようだが、失われ行く大津絵を後世に残すと意味では意義のある挑戦であったと捉えるべきだろう。

アート関連のその他のおススメ本はこちら!