地図を使って問題を解決したいあなたにQGISがおすすめ

こんなデータが揃っているけれど、どうすればわかりやすい資料になるのか悩んでいる。説得力のある資料を作りたいけれど、必要なデータがどこにあるかわからない。業務の中で、地図を使ってビジュアルから訴える資料を作りたい。そんな思いに駆られたことはないだろうか。

昨今ではGoogleMapの普及が進んで、誰でも手軽に地図データを取り扱えるようになった。しかし、ちょっと突っ込んだ加工をしようと思うと、GoogleMapでは使い勝手が悪い部分が多々出てくる。不要な情報を抜いて白地図だけ使いたい、市区町村ごとの統計データに応じて色を変えて塗りつぶしをしたい、特定の地区の特定年代だけ抽出して地図上で表現したい。こうしたニーズにはGoogleMapだけでは応えることが出来ない。

そんな時におススメなアプリがQGIS(キュージーアイエス)なのである。QGISは無料で使用できるフリーの地図作成アプリケーションだ。

QGISは2009年の登場以来、再三のアップデートにより日夜性能が向上しており、フリーの地図作成アプリケーションの中では定番とも言える地位を確保している。海外発のアプリだが、日本語化も行われており英語が苦手な人間でも、安心して使うことが出来る。

ただ、QGISには一つ大きな欠点がある。フリーソフトとして発展してきただけあって、思うように操作が出来ないことが多いのだ。データを読み込んでくれない。エラーが出る。座標がズレる。使い始めると、次から次へとトラブルが発生し、最初のうちは途方に暮れることは間違いない。

QGISは長い歴史の間に膨大な機能が追加実装されてきたこともあり、何が出来るのか、どうすればやりたいことが実現できるのかがとにかくわかりにくいのだ。

『その問題、デジタル地図が解決します』でQGISの可能性を知ろう

前置きが長くなった。ということで、本日ご紹介したい書籍は中島円(なかじままどか)による『はじめてのGIS その問題、デジタル地図が解決します』だ。

本書は2021年刊行。筆者の中島円は1967年生まれ。地理空間情報技術を用いて、空間情報コンサルティング事業を展開している国際航業株式会社所属。慶應義塾大学大学院にて、システムデザイン・マネジメント研究科の特任教授としても活躍している人物だ。

この本で得られること

- QGISの操作に慣れることができる

- 地図を使った問題解決の手法がわかる

- 統計データをどこから入手できるのかがわかる

内容はこんな感じ

GIS(地理情報システム)ではどんなことが出来るのか。どんな課題を解決することが出来るのか。必要なデータはどこから入手すればよいのか。フリーソフトのQGISを用いて、恋愛シーンから、趣味や仕事、防災に至るまで、用途に合った地図を製作できるスキルを獲得!30日間のワーク形式で学ぶ、GISの入門書。

目次

本書の構成は以下の通り

- はじめに

- 地理情報システムとは

- ウォーミングアップ

- 1stミッション 恋愛‐デート編―デートプランを考えろ!

- 2ndミッション 趣味‐音楽編―楽器が演奏できる場所はどこだ?

- 3rdミッション ビジネス‐働き方編―古民家で新しい働き方を見つけよう!

- 4thミッション ビジネス‐マーケティング編―焙煎工場を併設した高級カフェの出店計画を提案してくれ!

- 5thミッション ビジネス‐観光編―オンリーワンの台湾旅行を企画しろ!

- 最終ミッション まちづくり‐防災編―想定を超えた大災害に備えろ!

- レッスンの振り返り

- レッスンの補講(N博士より)

- おわりに

こんな地図が簡単にできる

本書ではワーク形式で総計30のレッスンを体験していく。以下、レッスンを通じて作成したマップをいくつかご紹介しよう。

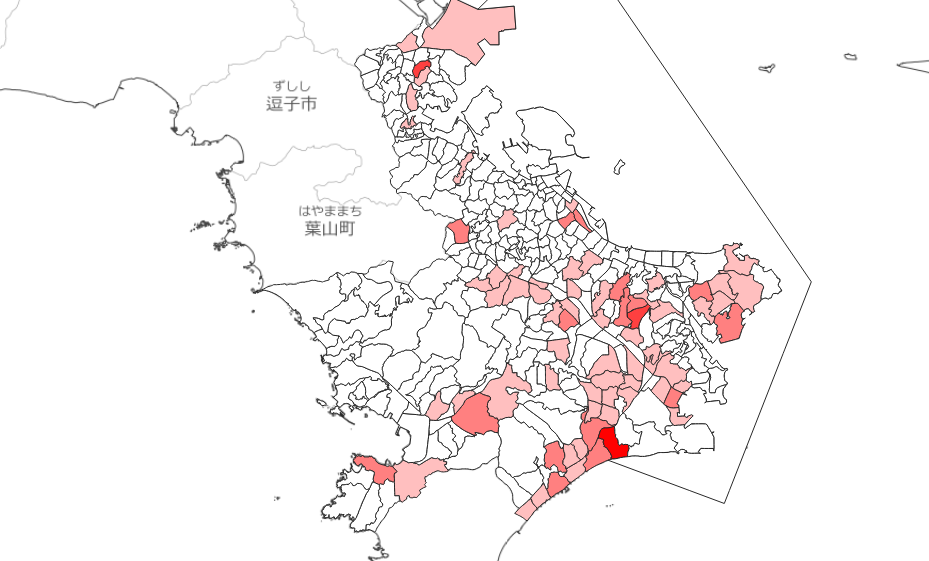

まずは、わたしの出身地である横須賀市で、15歳未満の人口が多い地区を色分けで図示したもの。政府統計の総合窓口からダウンロードできる国勢調査のデータから作図できる。特定の年代、性別、居住状況(持ち家か賃貸かなど)に応じて、塗分けはいろいろ変えることが出来る。

※使用データ:国土地理院(地理院地図 / 地理院タイル):e-Stat(政府統計の総合窓口)地図で見る統計(統計GIS)」(国勢調査 / 2015年 / 小地域(町丁・字等別) / 男女別人口総数及び世帯総数 )

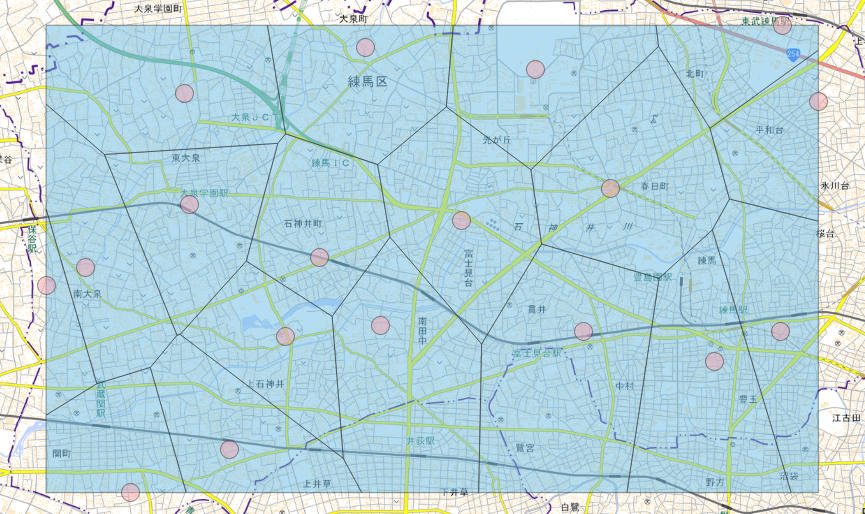

続いて、現居住地である練馬区の図書館分布図と、ボロノイ図。ボロノイ図では各図書館からもっとも遠い場所を点で示すことが可能。これによって、区内の図書館にアクセスが悪い地域はどこなのかが可視化出来る。練馬区の図書館の位置データは、練馬区が公開しているオープンデータを利用した。

※使用データ:国土地理院(地理院地図 / 地理院タイル):e-Stat(政府統計の総合窓口)地図で見る統計(統計GIS)」(小地域 / 国勢調査 / 2015年 / 小地域(町丁・字等別)(JGD2000) / 世界測地系平面直角座標系・Shapefile ):練馬区オープンデータサイト / 施設情報

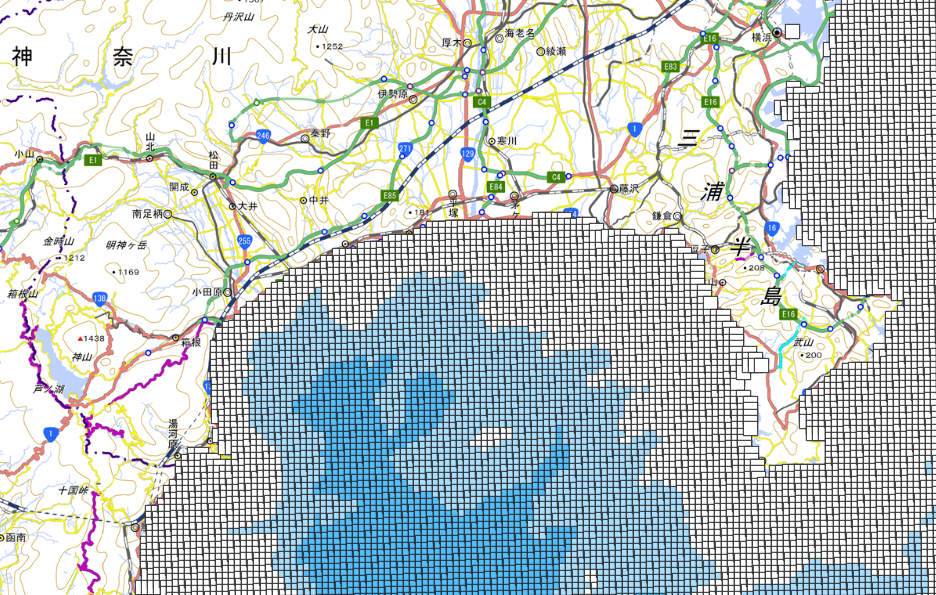

こちらは神奈川県の相模湾の水深データをもとにマップ化したモノ。水深データは日本海洋データセンターの500mメッシュ水深データを利用させていただいた。

※使用データ:国土地理院(地理院地図 / 地理院タイル):日本海洋データセンター(500mメッシュ水深データ)

三例しかご紹介できなかったが、本書ではQGISの機能を用いた作図例が豊富に紹介されている。あなたの仕事や、趣味の領域で役立ちそうな事例がきっと見つかるのではないだろうか。

必要なデータはここでそろえる

本書のありがたい点は、デジタル地図を作成したと思ったときに、どこに行けば必要なデータを入手することが出来るのか。その点がケアされているところにある。

主要なものをいくつかご紹介しておこう。

地図と言えばやはり国土地理院。基本的な地図データはここで入手が可能。

続いて国土地理院の国土数値情報ダウンロードサービス。土地の利用状況や、災害に関する地図、施設情報などを入手することが出来る。

そして、政府統計の総合窓口(e-Stat)。こちらでは国勢調査などの統計データが手に入る。市町村よりも更に細かい範囲(小地域)の境界データもここで得ることが出来る。

オープンデータとして各自治体固有の、突っ込んだ情報が公開されているケースもあるので、地元に特化したデータが必要な場合は、居住地の自治体HPを参照すると良い。参考として練馬区のリンクを掲出してみた。

こうしたデータはどう取り扱ってよいのか、一見すると意味が分からず、宝の持ち腐れになりがちなのだが、本書を理解することで、使いこなすことが出来るようになっていく。意味が分かってくると、これだけのデータがすべて無料で提供されているのかと思うと驚かされるくらいだ。

QGSIは使いにくいが、可能性を感じる

以上、『はじめてのGIS その問題、デジタル地図が解決します』と、フリーソフトQGISの魅力について、ざっくりとご紹介させていただいた。本書は、多機能すぎて、何をどうしたらいいか悩んでしまいがちなQGISについて、こんな可能性もあるのかと、豊富な事例と共に解説してくれる良書である。

ただ、それでもQGISはわかりにくい。最低限以上のパソコンスキルは必須となるし、ちょっとした設定のミスで、意図した動作が行えないことも多い。また、うまくいかないときに、どうして失敗したのかその理由がわからないこともしばしばだ。

また、QGISは頻繁にアップデートがなされるために、ちょっと時間が経過すると、ガイドブックの内容とあわなくなることもある。UIや名称が変わったり、なくなってしまう機能もあったりと、つまづきの石が無数に転がっている。

それだけに挫折してしまうケースも多々あるのかと思う。だが、こうした使いにくさを補ってあまりあるほど、QGISは魅力的なソフトでもあるのだ。フリーで入手できる地図データ、統計データを自在に活用して、自分の仕事や趣味に役立てることが出来るの楽しい。わたし自身、まだまだ、QGIS初学者の域を出ないのだが、引き続き、その可能性を模索していければと考えている。

地理ネタがお好きな方にはこちらも